【適切なタイミングと事前準備】ショールームに行って後悔しないリノベーション

自宅リノベ体験談 ✕ 一級建築士 ✕ 宅建士

ショールームに行くイメージは、「色決めをする」や「実物を見に行く」といった具合になんとなく、プランが決まったら行くイメージを持っている人も多いかと思います。

このブログを読んでいただき「なんとなくから、実りあるショールーム見学」を実現してください。

- どう進めていけばわからず困っている人

- ショールームに行くタイミングがわからない人

- リノベーション会社の営業に「そろそろ行ってください」と言われた人

- 事前に何を準備すればよいかがわからない人

私たちは物件決定からリノベーションのプラン確定までの1カ月半の間に、計14社・延べ23回行きました。

- キッチン(6社)

- フローリング(5社)

- フローリング用コーティング(猫滑り対策)(1社)

- 内装扉(2社)

私の経験を基にショールームのポイントを紹介していきます。

リノベーション会社と人と一緒に行く場合もありますが、個人的には各自で行くことをおすすめします。

特にリノベーションをする人は、何かしらの「こだわり」がありますし、先入見なく行くことが良いと思います。

ショールームを適切なタイミングで行くことで、理想のマイホームに近づきますし、隠れコストを抑えることができます。

- 物件を申込んだらすぐに行く

- 決まりそうな段階で行く(ほぼ金額もよし、内見して問題なければ申し込み)

今回は【事前準備と適切なタイミング】についてまとめました。

【ショールームを活用して費用を抑える秘訣】は下記にまとめていますので、ぜひご覧ください。

理想のマイホームの実現には「自発的な行動が重要」になります。

今回も購入者目線での記事になっておりますので、最後までご覧ください。

初めてショールームに行くタイミング

ショールームに適切なタイミングで行くことで、リノベーションプランがスムーズに進みます。

注文住宅であれば、キッチンに合わせてサイズを部屋のサイズを調整することができ、早ければ早いほど良いです。

リノベーションのデメリットの1つは、既存の部屋のサイズに制限されることです。

リノベーションなら「物件がおおよそ決まったら行く」

初回のショールーム見学は、リノベーションなら「物件がおおよそ決まったら行く」が正解です。

おすすめは物件が決まりそうな段階で予約を取ると良いです。

一期一会と言えども、全く興味がない物件には内見には行かないですよね。

ある程度、購入の可能性があるから内見に行くはずです。

休日であれば、翌週の予約が困難な場合が多いですので、早め早めの行動がおすすめです。

リノベーションの場合は早過ぎない方がよい

物件が決まらないと、「ただの見学」になってしまいます。

多くのショールームでは間取り(プラン)を求められます。

理由としては、間取り(プラン)がないと見積が作成できないからです。

どうしても早く行きたい人には「自由見学」がおすすめ

「色合いだけでも気になる」や「イメージがつかない」という人は、コーディネーターがつかない自由見学という方法もありますので、とりあえずという人にはおすすめです。

自由見学は、気兼ねなく、ショールームを見学できますので、物件決定前であれば、おすすめです。

私は自由見学を多く利用しました。

別のショールームに行った際に、近くにあるところに寄ってみる使い方をしました。

キッチンショールームだと、ワークトップや扉材のサンプルは置いてあるので、説明を受けなくてもイメージはできます。

キッチンの実物も多く展示があり、定価の記載もあるので物件決定前であれば、十分です。

私は自由見学で見ていたら、コーディネーターの人に話しかけられて、そのまま案内してくれたこともありました。

予約が2週間後しか取れなかったので、ラッキーでした。

ショールーム見学の流れ

ショールームの見学のおおまかな流れを説明します。

ネットで探して気にあるメーカーを探す

- ネットで予約できる(5分くらいで簡単に完了)

- 土日狙いなら2週間以上前に予約がよい

- 直前だと混雑しており、希望の日時に取れないことが多い

- 事前に間取り情報を求められる(詳細は後ほど解説)

- 受付

- コーディネーターからヒアリング

- 実物を確認、見積候補を選択

- 見積項目の確認

- パースやプラン図を受領

- 見積り送付の連絡先を確認(本人、リノベ会社)

当日の所要時間は、60〜90分の会社が多い

コーディネーターがアテンドしてくれるので問題ない

- しつこい営業はありません

- リノベーション会社にも届いているか確認

- この見積を基に、リノベーションとしての見積を作成

ショールームに行くべき理由

- 現物で確認できる

- 図面やパース(イメージ図)を作成してもらえる

- 見積がもらえる

現物で確認できる

カタログだけではわからないことが多いです。

何よりコーディネーターの説明がわかりやすいです。

- 素材感や色味を確認

- 機能性の説明を実物で説明してもらえる

素材感や色味を確認できます。

カタログの色と実物を比べると、イメージと違うことは多かったです。

また、キッチンでいうと、グレートが違う松・竹・梅を同時にチェックできるのも判断材料になります。

気になることは、その場でコーディネーターが回答してくれるので、スムーズに解決できます。

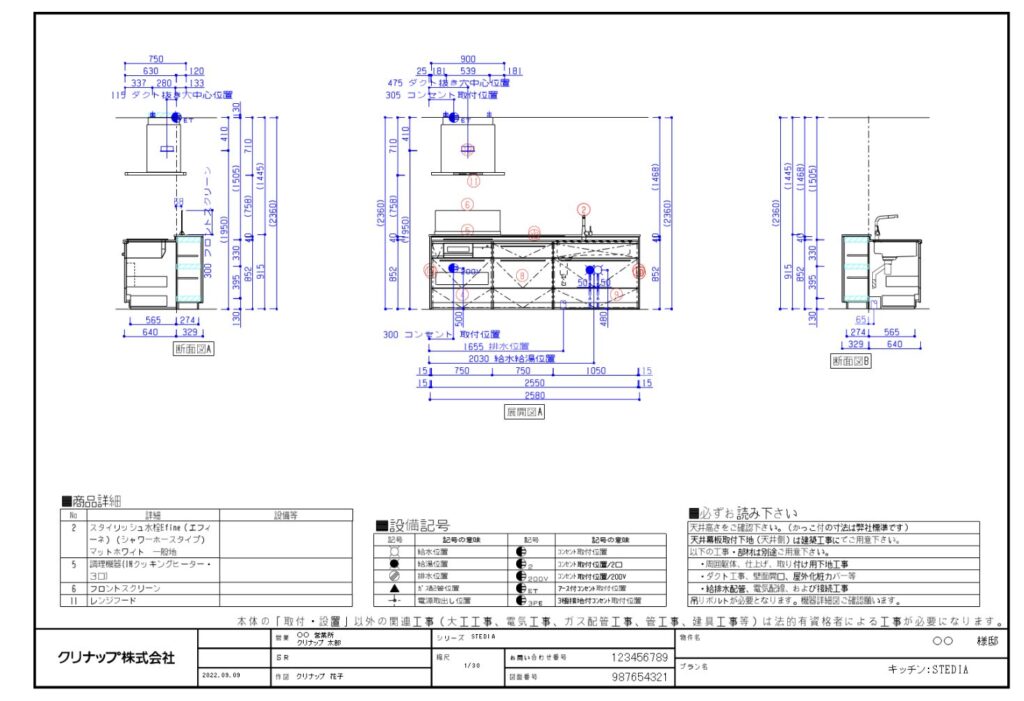

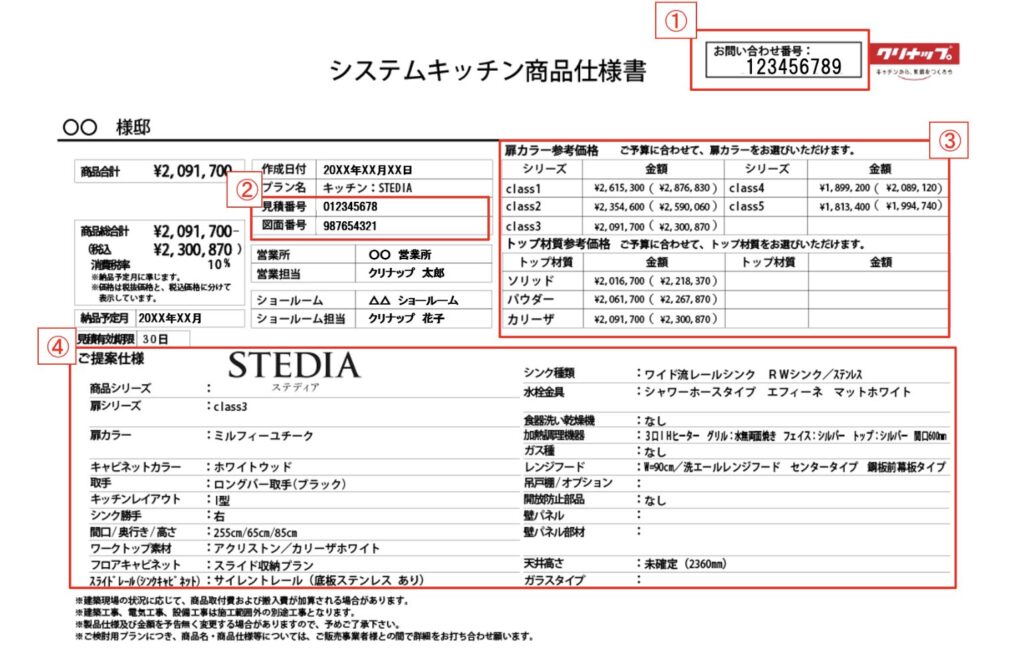

図面を作成してもらえる

キッチンショールームに行くと、図面と簡易なパースを作ってくれます。

図面は見てもわからない人が多いと思いますが、パースはイメージがつきやすいです。

一般的に仕様書がありますので、オプションに付けたものやワークトップや扉のグレードに相違がないかはチェックした方がよいです。

見積がもらえる

キッチンのショールームでは最後に見積がもらえます。(後日にメールでもらうことが多い)

おおよその金額感がわかります。

多くの人がこの見積を見て、値段の高さにびっくりすると思います。

私は夢を詰め込んだら、600万円オーバーの見積になりました。

でも安心してください。

後ほど説明しますが、「掛け率」というものがあるので、グレードにもよりますが、50〜90%程度の価格になります。

見積もりがもらえない場合もある

フローリングだと、見積がもらえない場合があります。

理由は、定価が決まっているからです。

メーカーとしては、「定価 × ㎡」しか出せないためです。

○フローリングメーカーの場合

10,000円(定価) × 50㎡(数量) =500,000円(合計)

この定価はカタログに載っているので、見積もりを作るほどではない

実際に金額に影響するのは、リノベーション会社の掛け率になる

○リノベーション会社を通す場合

10,000円(定価) × 50㎡(数量)× 80%(掛け率) =400,000円(合計)

この80%はリノベーション会社によって異なる

【知っておくべき建築知識】掛け率

建設業界以外の人は馴染みがないかもしれませんが、掛け率という文化があります。

「掛け率=値引き率」と考えた方がわかりやすいです。

あなたが建材を直接メーカーから買うことは、特殊な場合を除いてありません。

一般的には、物流経路は下記になります。

メーカー → 商社 → リノベーション会社やハウスメーカー → 購入者

✳︎ハウスメーカーが大手だと商社を挟まない場合もある

メーカーはあくまでも定価は教えてくれますが、メーカーから商社への卸値(販売価格)はブラックボックスです。

年間取引金額や量が多いほど、卸値は安くなります。

商社などの中間マージンを載せた分がリノベーション会社からもらうあなたの見積書に反映されています。

掛け率の計算例

リクシルのキッチン ノクトシリーズ

リクシルメーカー価格が100万円※だったとします(メーカーからもらう見積価格)

- A社リノベーション会社 70%

- B社リノベーション会社 60%

金額に換算すると

- A社リノベーション会社 100万円 × 70% =70万円

(リノベーション会社からもらう見積価格) - B社リノベーション会社 100万円 × 60% =60万円

(リノベーション会社からもらう見積価格)

B社の方が10万円安いことになります

※は参考価格

リノベーション会社によって、得意不得意のメーカーがあります。

例えば、クリナップは年間の取引が多いため、掛け率が良い場合があります。

リクシルのキッチン ノクトシリーズ 100万円

- A社リノベーション会社 100万円 × 70% =70万円

- B社リノベーション会社 100万円 × 60% =60万円

クリナップのキッチン ラクエラシリーズ 100万円

- A社リノベーション会社 100万円 × 60% =60万円

- B社リノベーション会社 100万円 × 70% =70万円

価格も掛け率参考

リノベーション会社によっては、リクシルなら安くできるが、クリナップはそれほど安くできないことがあります。

リノベーション会社に聞くと、掛け率は教えてくれませんが、どこのメーカーなら安くできるなどは教えてくれます。

タカラスタンダードは掛け率の文化がなく、購入者には明瞭な見積になります。

私もタカラスタンダードに行き、ショールーム見学をして見積をもらいましたが、他のメーカーより明瞭な見積であれこれ頭で考えずに済みました。

ショールームに行かない人もいるの?

私の営業マンに聞いた話では、実際に行かない人もいるそうです。

- パッケージ料金で指定キッチンがある(変更するとオプション)

- キッチンには興味がない

- 設計士にお任せ(カタログで決める)

考え方の問題ですが、リノベーションするならぜひショールームへ行ってください。

リノベーションをする魅力はすべて自分たちで決められることです。

フローリングなんてサンプルでいいのでは?

フローリングなんて、設計からもらうサンプルを見ればいいじゃないか?って思う人も中にはいると思います。

そんなことはありません。全く同じものを取り扱っていれば、的確な回答を設計者からも得られるかもしれませんが、フローリングは無数にあります。

フローリングにはエイジングがありますので、長さ20cmくらいのフローリングではイメージがわかないです。

実物を見ると違うことが多いです。

特にフローリングは違います。

大きな面積で見ると印象が全然違います。

エイジングのゴールをどこに持っていきたいかを共有するために、画像や写真を持っていくことをおすすめします。

- 暗いフローリングを選んだつもりが、実際は面積が大きかったので、明るくなってしまった。(面積効果)

- エイジングを考慮せずに決めてしまい、家具との調和が取れなかった。

キャスオンラインショップでフローリングのエイジングの事例が紹介されています。

サンプルで届くのは左になります。数年経つと右の写真のように色味が変わります。

だいぶ違うことがわかります。

また、適切なメンテナンス方法をメーカーから教えてもらえることもメリットです。

「フローリングの選び方」を執筆中です。

【知っておくべき建築知識】面積効果

面積効果とは、建築において、同じ色でも面積の大きさによって見え方が異なる現象です。

フローリングや壁紙の色選びの際に役立つ知識です。

面積効果の仕組み

面積が大きいと、色の持つ特徴が強調されて見える錯覚が起こります。

- 明るい色はより明るく

- 暗い色はより暗く

- 鮮やかな色はより鮮やかに

- 落ち着いた色はより落ち着く

失敗しないコツ

小さなサンプルを参考にしてフローリングを選ぶと、思っていたのとは違う色になりやすいです。

- 色の見本を見る時はなるべく大きいサイズにする

- 明るい色はワントーン暗めを、暗い色はワントーン明るめを選ぶ

このポイントを知るだけでも、後悔しない仕上げ材のクロスや塗装色を決めることができます。

実際は設計士が教えてくれると思いますが、ポイントを知っていると知らないのでは、打合せの濃度も変わるので、ぜひ知っておいてください。

事前準備に用意するもの(やること)

ショールーム前には準備をしておくとスムーズに進みますし、無駄な時間を減らすことができます。

- 間取り図(プラン)

- 自宅でサイズ感を確認

- 質問をまとめる(メモしておく)

- カタログで予習する

間取り図(プラン)

事前に間取り図(プラン)を求められます。

最大の理由は、見積を作成するためです。

その他の理由は、キッチン、浴室、洗面化粧台、トイレだとサイズやそもそも納まる寸法を確認するためです。

フローリングだと面積や使用する場所の確認になります。

物件が決まったばかりだから、リノベーション後の図面がないなぁ

購入予定の物件の間取り(現状)は入手できるから、まずはそれで十分だよ

どうすれば手に入れられるの?

リノベーション会社の人に言えば取り寄せできるよ

自宅でサイズ感を確認しておく

今の住まいのサイズ感は非常に好材料になります。

今のキッチンの寸法が狭いが収納は足りているなど参考になりました。

写真を撮っていくのも良いです。

感覚的なことも大事ですが、今のキッチンの高さや洗面台の幅などを数字として把握することも重要です。

- キッチンの高さ

- 靴とスリッパでは違うので、まずは自宅の寸法をチェック

- 絶対にキッチン収納に入れたいもの

- 例えば、一升瓶を収納に入れたい

- 風呂場の大きさ

- ショールームでは服を着ているので、入浴時とでは違う

- ショールームでは服を着ているので、入浴時とでは違う

質問をまとめる

行くとわかりますが、あっという間に時間が過ぎます。

効率よく進めるために聞きたいことまとめておく必要あります。

コーディネーターに質問することで、あっという間に解決することがあります。

このチャンスを生かせるか生かせないかで、後悔しない家づくりにつながります。

「Aメーカーにはできて、Bメーカーにはできない」ということは多々ありました。

聞くとカタログには書かれていないが、できることもありました。

- キッチンの幅の最小サイズ

- 間口が狭かったため

- 食洗機の品番

- 希望のものがメーカーNGの場合もある

- 指定のコンロが入れられるか

- ハーマンのプラスドゥを入れたかったため

聞きたいことをまとめないと、なんとなくブレた見積が上がってきたり、不明瞭点が多く、入居後に「あぁすればよかった」という問題が発生します。

ある程度プランができてから、できないことが発覚すると、プロジェクトの進捗に影響がでてきて、引渡しの遅延に繋がります。

【ショールームを活用して費用を抑える秘訣】は下記でまとめていますので、ぜひご覧ください。

カタログで予習する

カタログを読まないで、ショールームに行くことはやめましょう。

カタログを見て、理解できるものもありますが、わかりづらいものもあります。

わからないことを中心に相談したり、実物を見るようにしましょう。

「ショールームで説明を受ければいい」と考えているのは、間違いです。

「カタログを見て、この機能が気になったので、教えてください」といった具合に、より深く聞けるようにしましょう。

短い時間で全ての機能を説明することは、優秀なコーディネーターでも無理です。

行く回数が3回で済んだものが、4・5回と繋がり、プランがまとまらなくなります。

【実体験】ショールーム見学の5つポイント

- できるだけ大型のショールームに行くのがおすすめ

- 改善したい点を相談する

- 使っていることを想像する

- とにかく触ってみる

- お金の話をしてもあまり意味がない

できるだけ大型のショールームに行くのがおすすめ

私は東京の主要なショールームにあえて行きました。

- 展示品が多い(色の種類も豊富)

- 目的以外のものも見つかる

ショールームに行く目的は、実物を見ることが大事です。

それなのに商品がないショールームに行くメリットはありません。

カタログを見て、いいなと思った商品があるショールームに候補を上げます。

その中でも自分で行ける範囲の大型はショールームに行くことが、後での迷いを無くすことができます。

また、大型のショールームには多くの建材が展示されています。

例えば、大型のショールームでないと水回りしかありませんが、大型のショールームでは扉や棚など他の商品ラインアップもあり、参考になることが多いです。

私はLIXILに行った際に、猫用の良いキャットステップを見つけることができました。

終わった後に関係ないものを自由見学することも楽しかったです。

改善したい点を相談する

改善したいことを相談すると、コーディネーターはベストな回答をしてくれます。

キッチンの引き出しの話をしていた際に、しゃがみたくないことを何気なく話していましたが、コーディネーターの方が気づいてくれたことがありました。

私はフロントオープンの食洗機を選択していましたが、「フロントオープンは結構しゃがみますよ」と教えてもらい、深型の食洗機に変更しました。

とにかく触ってみる

とにかく触ってみましょう。

例えば、扉の重さだったり、質感は重要です。

ショールームに行かないとわからないのです。

特に良いグレードのものには、それだけの価値があります。

「引き出しのレールに良いものを使っているから軽い」「汚れが付きにくいワークトップ」などが様々なメリットがあります。

私は、人工大理石のシンクに憧れていましたが、質感が固く、傷つかない反面、食器が割れやすそうと思い、ステンレスに変更しました。

実際、どちらが割れやすいかというと人工大理石のものとのことでした。

このようなことは、触ってみて、聞いてみないとわからないことです。

使っていることを想像する

自分が使っていることを想像しましょう。

普段の行動を想像して、「油をしまうところはどこか?」「盛り付けはどこでやるか?」「食洗機から食器はしまいやすいか?」といった具合に考えると使いやすいものになりますし、疑問が色々出てきて、より良いものになっていきます。

お金の話をしてもあまり意味がない

「これいくらですか」と聞くことは有益ではないので、聞かない方が良いです。

定価の回答になりますし、案内がスムーズに進まなくなります。

掛け率の話になってしまいますし、楽しむ醍醐味が失われます。

リノベーション会社の担当者と話していた時に教えてもらったことがあります。

メーカー内の商品が一律で掛け率80%というわけではなく、オプションのこれは90%で、シンクは70%といった具合にまちまちだそうです。

そのため、リノベーション会社からリアルな掛け率はブラックボックスで教えてくれません。

私たちが行ったショールームの種類

私たちは、こだわりのあるものに絞りました。

建築資材は無数にありますし、全部チェックしていたら、キリがないのは事実です。

システムキッチン

キッチンの充実のためにリノベーションをしようと思い、マイホーム計画を始めましたので、キッチン選びにはかなりこだわりました。計6社に行きました。

カタログではわからないものも多く、行かなければ後悔をすると思い、少しでも気になるメーカーには行きました。

結果、大満足の内容になりました。

- タカラスタンダード

- クリナップ

- LIXIL

- Panasonic

- GRAFTECT

- TOTO

「システムキッチンの選び方」を執筆中です。

フローリング

フローリングは、無垢フローリングと複合フローリングから悩んでおりました。

また、色味だったり、メンテナンス性も気になり、専門家の意見を聞きたく、計5社に行きました。

フローリングは特に面積効果とエイジングの2点がポイントになりますので、こだわる人は必ず行ってください。

ショールームに行くと、大きな面積で張っていますし、エイジングの前後を確認できます。

この実物を見ることができるのもショールームの魅力の1つです。

- マルホン

- LIXIL

- Panasonic

- 朝日ウッドテック

- Woodone

その他

フローリングのコーティング(猫用滑り対策)、猫用の扉、電気のスイッチ、照明など細かいのを含めるとかなりの数に行きました

ショールームに行くデメリット

ここまではメリットについて説明してましたが、ここではデメリットの説明をします。

迷いがでる

ショールームに行くと、良いものが多く、初めにカタログを見てこれにしようと思ったものより、

グレードが上がることが多かったです。

そして予算に合わせて、何を削っていくかも悩みの種でした。

ただ、迷うといくことは後悔しないマイホームに近づいているので、前向きに考えましょう。

時間が掛かる

休日がなくなります。

私たちは多く行ったせいかもしれませんが、あっという間に休みが過ぎていきました。

ただし、私たち夫婦はショールームが巡りが楽しかったです。

ショールーム見学の合間におしゃれなカフェに行ったり、

美味しいもの食べに行ったり楽しい時間を夫婦で過ごしました。

行くたびに、理想に近づくことができて、充実な休日を過ごすことができました。

作る過程も楽しめるのもリノベーション魅力だと感じています。

Q&A

ショールームに対するQ&Aをまとめました。

コーディネーターとは?

ショールームで専属で案内してくれるメーカーの人です。

タカラスタンダードのCMで土屋太鳳さんが演じているのがコーディネーターになります。

商品について何を聞いてもわかるプロフェッショナルです。

今の家で困っていることがあれば、解決してくれることは間違いありません。

2回目も同じコーディネーターになるの?

私の場合は同じでした。

お互いにスムーズに進むので、基本は同じになりますが、勤務体系によっては引き継ぎになる可能性もあります。

予約は必要?

予約は必要になります。

コーディネーターに案内をしてもらうなら、必須です。

コーディネーターと話すと商品の魅力はわかりやすく伝えてれます。

特にキッチンは「説明わかりやすいなぁ」と思うこと多かったです。

ちなみに週末は予約が取りづらいです。

感覚的には2週間後でなんとか、希望時間でなければ取れるかどうかでした。

同じ日に数個のショールームに行くなら、カタログを見て目途を立てて、予約をすることが大事です。

何回も行っていいの?

問題ありません。

最終で決めたキッチンメーカーには、ショールームに6回行きました。

購入の意思があれば問題ありません。

最終まで悩んだもう1社のキッチンメーカーには5回行きました。

候補が他にもあるのを言っていいの?

言っても問題ありません。

私は正直に「ここのメーカーと悩んでいる」と伝えました。

言った方が他者と比較して案内してくれるので、判断材料が増えます。

プランを後で変更できるの?

できますが、あまり見切り発車で行くと、何度もプランを変えることになるので、ある程度まとまった段階で行くことをおすすめします。

営業はしつこいですか?

キッチンとフローリングに関しては、全くありません。

後日、見積が送られてくるくらいで、「進捗どうですか?」のような営業は全くありませんでした。

【まとめ】適切なタイミングと事前準備

ここまで読んでくれた人は、初めてのショールームも攻略できます。

それでは、おさらいになります。

- 物件を申込んだらすぐに行く

- 決まりそうな段階で行く(ほぼ金額もよし、内見して問題なければ申し込み)

少しでもタイミングが過ぎている人は、すぐに行動しましょう。

カタログは多くのメーカーで電子版が出ています。

予約はネットで5分もあればできます。

事前準備やることは下記になります。

- 間取り図(プラン)

- 自宅でサイズ感を確認

- 質問をまとめる(メモしておく)

- カタログで予習する

準備というと大袈裟ですが、それほど時間が掛かるものではありません。

何より楽しみながらできますので、家族全員でやるとよいです。

ショールーム見学のポイントは下記になります。

- できるだけ大型のショールームに行くのがおすすめ

- 改善したい点を相談する

- 使っていることを想像する

- とにかく触ってみる

- お金の話をしてもあまり意味がない

この5点を意識するだけで、ワンランク上の質がよく、無駄のないショールーム見学が実現できます。

夢のマイホームを手に入れるには、「自分で行動すること」が成功の秘訣です。

時には、午前中にA社、午後にB社、C社という具合に、一日に複数の会社を訪問するなど、「まずは行動・行動・行動」と自発的に活動しました。

振り返ってみると、この行動力こそが理想の住まいを実現するための成功の秘訣だったと感じています。

あなたもぜひ実践してみてください。

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

リノベーションの魅力を発信しております。関連記事を読んでいただくと理解が深まると思います。ぜひご覧ください。