【結局築何年まで住めるの?】中古マンションの築年数問題を解決

自宅リノベ体験談 ✕ 一級建築士 ✕ 宅建士

あなたは「中古マンションの築年数について」考えたことがありますか?

中古マンションを購入する際に、築年数は重要な要素の一つです。

私自身も「築浅で綺麗なお買い得物件」を追い求めていましたが、実際には築浅が全てではありません。

築年数が新しい物件ほど価格は高くなり、予算に収まらず駅から遠い場所にある物件を選んだり、リノベーションの費用を縮小する結果になったりすることもあります。

築年数も重要ですが、管理状態も見逃せません。

ここで言う管理状態とは、エントランスの清掃が行き届いているか、または大規模修繕計画がしっかりされており、それが実際に実行されているかが重要です。

現在、住宅は100年時代に突入しています。

しっかりとした管理が行われている物件であれば、築100年でも住むことは十分に可能です。

実際、現状では築100年のマンションは日本には存在しませんが、古民家としての戸建住宅が注目されています。

「結局、築年数はどのくらいのものを選べば良いのか?」と迷うことがあるかもしれません。

その際にリノベーション会社の営業さんから聞いた簡易的な目安があります。

「自分の年齢よりも築年数が若い物件を選ぶと、購入後の自分の代では十分に持ちこたえられます」とのことです。

例えば、35歳の人が購入するなら、築35年以下の物件を選ぶという考え方です。

自分の年齢 > マンションの築年数

シンプルで納得できる答えだと思います。

あとは、自分たちのライフプランに応じて検討することが大切です。

正直なところ、築年数に関係なくライフプランによっては問題ない場合も多いですが、安い物件を選んでリノベーションする際は慎重に判断する必要があります。

今回も購入者目線での記事となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読むとわかること

- 中古マンションの管理状況の注意点がわかる

- マンションの寿命についてわかる

- 築浅〜築古の各々のメリットデメリットがわかる

適切なマンションの管理状況とは??

管理状況と良い物件と聞くと、共有部分がきれいだから管理が行き届いていると思うかもしれませんが、これは賃貸物件には当てはまります。

しかし、中古マンションの場合、重要なのは修繕計画です。

マンションには、大規模修繕というものがあります。

これは、外壁の塗り直しや防水工事、共用部分の改修、古くなった設備の交換などを含みます。

大規模修繕は、建物の状態を保ち、長持ちさせるための重要な作業であり、通常10年から15年ごとに行われます。

大切なのは、この修繕が計画通りにきちんと実行されているかどうかです。

計画時から破綻していることは少ないと思われますが、築10年未満の物件を購入する場合、初回の修繕がまだ行われていない可能性がありますので注意が必要です。

一方、築30年の物件であれば、2回以上の大規模修繕が行われていることを確認する必要があります。

「修繕計画なんてわからない」「どこで入手すればいいの?」と思うかもしれませんが、そのためにリノベーション会社が存在します。

信頼できる担当者であれば、プロのノウハウを活かして適切に対応してくれます。

何をチェックすべきかを確認し、具体的な内容の判断はプロに任せるのが賢明です。

そのために仲介手数料を支払う価値があると言えるでしょう。

マンションの構造について

一般的に、マンションの構造としては鉄筋コンクリート造(RC造)が多く採用されています。

設備関連は交換可能ですが、RC造そのものは交換することが実質的に不可能です。

RC造の法定耐用年数は47年と定められていますが、これは建物の実際の寿命を示すものではありません。

実際の寿命は65年以上、あるいは100年以上とも言われています。

現在、RC造の建物が少ないため、確実なデータが不足していますが、家電や自動車と同様に、対応年数よりも長く使用できるのが一般的です。

住宅も同様に、メンテナンスが重要です。

コンクリート自体には手を加えることはできませんが、コンクリートを覆う塗装やタイルは交換可能です。

また、修繕時にコンクリートのひび割れ等を適切に処理すれば、RC造は長生きする確率が高まります。

この修繕が大規模修繕に該当します。

私自身、ゼネコンで勤務している経験から、品質に対する要求は特に厳しいと感じています。

大手ゼネコンは、中小のゼネコンに比べて品質管理が厳格です。

実際に私の会社も、官庁工事で求められる品質基準よりも自社の基準が厳しいです。

マンションの営業さんが「スーパーゼネコンの清水建設の施工ですから、良い建物です」といった営業文句を使うのは、このような背景から来ていると考えています。

私自身も、多少の金額差であれば、大手ゼネコン施工の物件を選びたいと思うことが多いです。

マンションの設備機器について

設備機器の寿命は、構造に比べてかなり短いです。一般的に、設備機器は約10〜30年で交換が必要になります。

購入前に更新されていると気持ち的には嬉しいですが、実際にはそれほど気にする必要はありません。

専用部(例えばエアコンや給湯器)が前のオーナーによって交換されていれば、販売価格に含まれて高くなることがありますが、交換されていなければ、安く購入できる可能性があります。

共有部に関しては、必要に応じて変更が可能です。

以下は、代表的な設備機器の寿命(交換目安)です。

- 給水ポンプ・排水ポンプ: 約10〜15年

- 給水管・排水管: 約20〜30年

- エアコン: 約10〜15年

- 給湯器(ボイラー): 約10〜15年

- 分電盤・電気配線: 約20〜30年

- エレベーター: 約20〜25年

設備機器の寿命は短いですが、必要に応じて交換が可能であるため、あまり心配する必要はありません。

購入前に確認しておくと良いでしょう。

築浅〜築古の各々のメリットデメリットを知る

ここでは、築浅から築古までのマンションのメリットとデメリットをまとめました。

例として、年齢を35歳としていますので、ご自身の年代に当てはめてご参考にしてください。

(築浅)築10年のマンション 購入者:35歳

予算に余裕があれば、選択肢が豊富になります。

例えば、定年時に築35年のマンションを売却して住み替えることも可能です。

また、子供が巣立って夫婦二人になった際にマンションを売却することも選択肢の一つです。

ただし、購入時には新築マンションほどではないものの、それなりの金額が必要です。

予算が確保できれば、無難な選択肢と言えるでしょう。

(築中)築30年前後のマンション 購入者:35歳

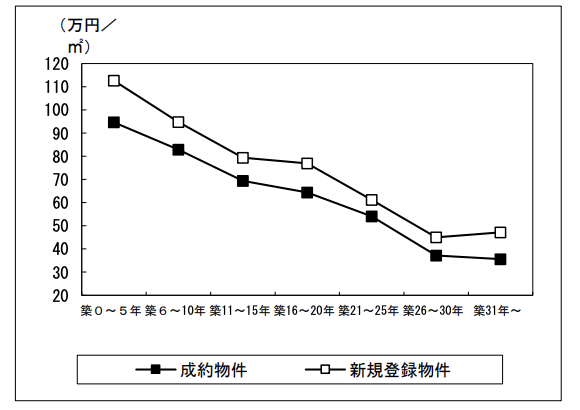

マンション価格は、築年数が増すごとに緩やかに下がっていきます(グラフ参照)。

築55年の物件も市場で取引されており、個人的にはこのタイミングが狙い目だと考えています。

理由としては、程よい状態の物件を比較的安く購入できる点が挙げられます。

また、共有部分がそれほど古臭く感じられないことも大きな利点です。

加えて、築年数が進むと設備のリニューアルが行われていることが多く、快適に過ごせる可能性が高いです。

選択肢としては、定年までこのマンションに住み、老後にはマンションを売却して田舎に移住するという方法も考えられます。

個人的には、コストとリスクのバランスが非常に良い選択肢だと思います。

出典:公益財団法人東日本不動産流通機構 「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2021年)」

(築古)築40年のマンション 購入者:35歳

この選択肢は、最も狭いと言えます。

定年時には築65年、70歳の時には築75年となります。

終の住処として利用するには問題ないかもしれませんが、マンションを売却して住み替えるのは現実的に難しいかもしれません。

最大のメリットは、理想を最も安価に実現できる点です。

しかし、ライフプランが変わった場合には、物件が売りづらくなる可能性があり、かなり安く売却するリスクも考慮する必要があります。

将来的に資産(退職金など)が多く見込めるが、住宅費用を安く抑えたい方には、良い選択肢となるでしょう。

今後の動向

2021年時点で築60年以上のRC造マンションは20万戸以上存在し、2031年には115万戸に増加すると予測されています。

その後も増加し続ける見込みです。

現在、各団体や企業では対策を講じ始めており、特に寿命延長への取り組みが活発です。新技術や新材料の研究開発が進められており、大学との共同研究やオーナー向けのメンテナンスセミナーなどの啓発活動も行われています。

多くの不確定要素があるものの、この寿命の問題は今後、日本全体の大きな課題になることは間違いないでしょう。

【まとめ】中古マンションの築年数問題を解決

結論として、RC造の実際の寿命は法定耐用年数をはるかに超える可能性がありますが、適切な管理が不可欠です。

建物の状況を定期的に調査し、必要な対策を講じることで、長期にわたって安全で快適な住環境を維持することができます。

購入後も理事会に任せっぱなしにせず、自分の資産として積極的に関与することが重要です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

リノベーションの魅力を発信しております。関連記事を読んでいただくと理解が深まると思います。ぜひご覧ください。